富山の土徳を伝える場所

富山県西部砺波地方に広がる、日本最大級の“散居村”。水田のなかに伝統建築アズマダチと屋敷林が点在する特徴的な文化景観をもつ土地には、「土徳(どとく)」という言葉が伝わってきた。「土徳」は民藝運動の創始者である柳宗悦がこの地を訪れた際に、土地の精神風土に感銘を受けて発した造語といわれている。

『楽土庵』は「土徳」の象徴である散居村の景観、またそこに紐づく文化、コミュニティ、精神風土を伝えるアートホテルとして、2022年の秋に開業。築120年を超えるアズマダチを改修し、宿泊費の2%を散居村保全活動へ寄付するなど、地域の再生につながる観光の構築を目指している。

「地形と水脈に沿って形成された散居村の景観には、自然と人が調和する社会の在り方があらわれています。厳しくも豊かな自然に感謝する人々の精神風土は土徳を醸成し、柳をはじめとする民藝の人々を惹きつけました」とプロデューサーの林口さん。「一方で叡智を継承されてきた方々の高齢化と世代交代によって、土徳を象徴するものが急速に失われつつあって。土徳に触れることでもたらされる人の再生を、国内外から訪れる人と地域の人とともに、土地の再生につなげていきたいんです」

© Nik van der Giesen

切妻屋根と交差する梁が特徴的な伝統建築「アズマダチ」

他力の美しさが宿るもの

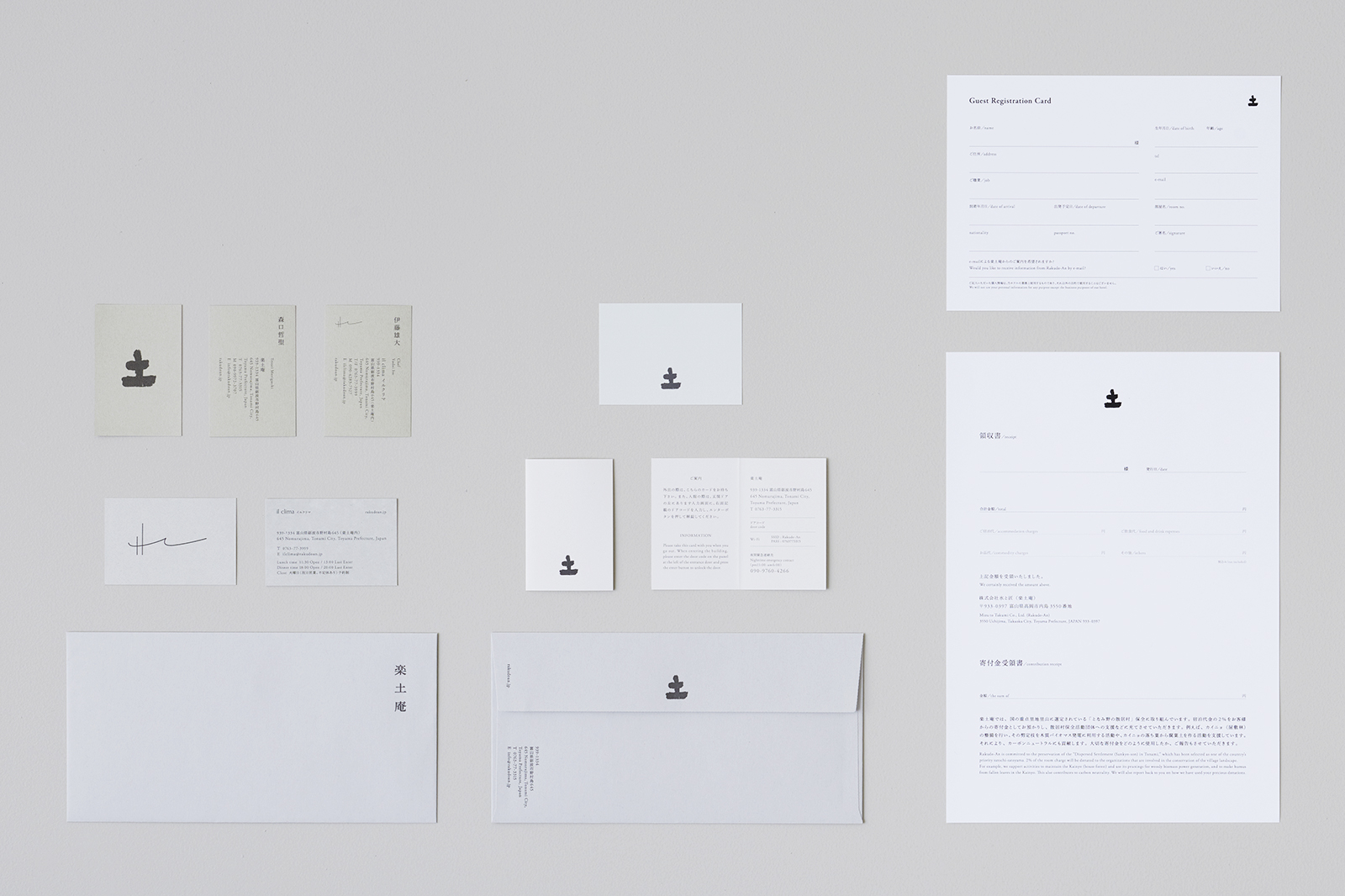

元々は東京でアートや音楽関係のプロデューサーとして活躍していた林口さん。現在はそうした領域とのつながりを生かしながら、楽土庵の運営をはじめとする再生的な地域づくりを牽引。楽土庵では空間設計のほか、インテリアからグラフィックまで、全体のアートディレクションを五割一分に依頼した。

「東京にいたころから、スタイリッシュで現代的だけれどくつろげる、稀有な空間をつくられる方達だと思っていました。これは民藝思想のいうところですが、普遍的な美しさは自我表現を超えないと生まれません。クライアントが求めているものに寄り添って、時間に耐える古びないものを提示してくださる。私は五割一分さんの仕事は、自我を超えた大いなる他力美が宿るものという意味で、“民藝”だと思っています。500年以上かけて育まれてきた土徳の美しさを現代的な文脈で表現してくださる方は、私の知る限り他にいませんでした」

館内には林口さんが選んだアートや民藝の品と五割一分が選んだ家具・照明が混在する空間がつくられた。西洋と東洋、過去と現在、土地も時代も違いながら同じ美しさの波長をもつものたちが静かに調和している。

3部屋ある客室の一つ「紙 shi」 壁紙はハタノワタル氏の和紙

「絹 Ken」 壁面は富山県南砺市の機屋・松井機業のしけ絹

「土 Do」 床の間の壁面は敷地内の土を用いた林友子氏の作品

細やかに、過不足なく

「風景とひとつながりになるものをつくりましょう」というプランナーの言葉に深く共感したという林口さん。紙・絹・土、自然素材を生かした特徴的な客室の内装は、プランナーとアイディアを持ち寄る対話のなかで固まっていった。細やかなヒアリング、たとえばバーコーナーにはどんな飲み物を何本、何種類置くのかといった問いかけには、お客様がどう過ごされるのか、考えていなかったところまでイメージが明確になった。ロゴマークからウェブサイト、アメニティや商品パッケージにまで展開していくグラフィックも、はじめにコンセプトが共有されているため、違和感なくスムーズに制作が進んだ。

特徴的な「土」のシンボルは、林口さんが師と仰ぐ僧侶であり、日本民藝協会の常任理事、となみ民藝協会の会長も務める太田浩史さんによるもの。太田さんは楽土庵の名づけ親でもある。

「これも作り込んだデザインをするより太田さんに「書」を書いてもらうのがいいのではと提案くださって」

「ホテルが完成して全容を太田さんにお見せする時はとても緊張しましたが、『どこにも違和感がない』とお褒めいただいてホッとしました」

印象的な「土」という書のそばに控えめなタイポグラフィを添え、一つのロゴマークに

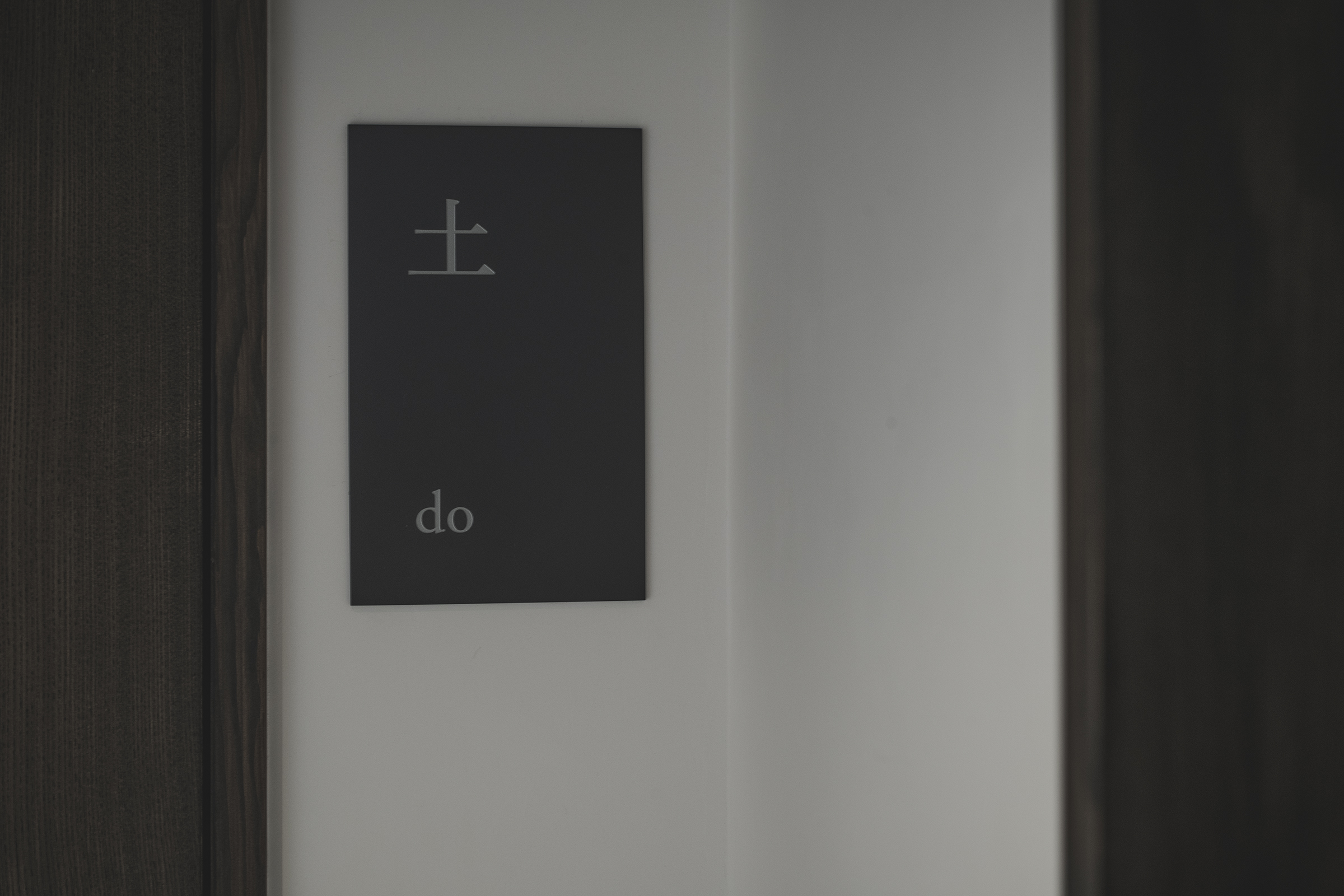

富山県内の採掘場から切り出された金屋石を用いたサイン

深い体感がもたらされる場所

「建物に入ってこられたお客様がふっと息をついて、とても安らいでおられるのを感じます。言葉以上に体感から伝わるものがたくさんあるのだと、人の感じる力に日々気づかされています」

林口さんが楽土庵に設える民藝やアート作品は、設計やデザインのパートナーに五割一分を選んだことと同じ「他力美」を基準にキュレーションされている。2024年11月からは宿泊棟横の外部空間に内藤礼のインスタレーションを設置。散居村をより深く体感できる、あるいは常世と現世が交わるような感覚がもたらされる作品だ。

「私は内藤礼さんも民藝だと思っています。彼女の作品は自然、宇宙といった大いなるものの声、はたらきかけを受けとることから生まれてくる。それは他力の美しさが宿っている、民藝といえるんじゃないかと」

内藤礼「ひと」

内藤礼「color beginning」

世界中に同志がいる

開業から約2年が経ち、現在の客層は約4割が外国の方。季節ごとに海を超えて何度も訪れる人や、保全活動のための投資を申し出たり、自ら空き家のオーナーとなることを検討される方もいるのだそう。それは楽土庵がある種の「人生を変える経験」をもたらしている結果ともいえる。

楽土庵が今後進めていきたいのは、そういった人々がより主体的に関われるコミュニティづくりと、散居村の客観的な価値づけ。具体的には文化庁の「文化的景観」や環境庁の「自然共生サイト」への指定、UNESCO世界遺産・複合遺産への登録も目指して、地域や行政との合意形成を進めている。

「お客様の中には、地域の人々との関わりに感動されたり、風景に涙される方もいらっしゃいます。私にとっても楽土庵がなければ出会えなかった人々との出会いは何よりの歓びで、今は世界中に同志がいると感じられています。そうした人々と共に、土徳を守り伝えていきたいですね」

棟方志功が河井寛次郎の言葉を軸にした『火の誓い』について話す林口さん

施設内のレストラン「イルクリマ」

Writing 籔谷智恵

DATA

その他の写真はこちらからご覧いただけます。